Wo

man Bücher verbrennt,

verbrennt man am Ende Menschen.

(Heinrich

Heine)

Das

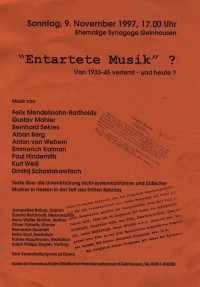

Programm von 1997:

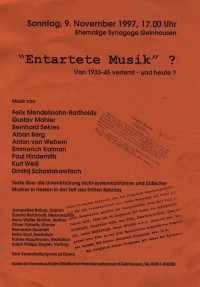

"Entartete Musik" ?

Von 1933-45 verfemt

-

und heute?

Texte über die Unterdrückung

nicht-systemkonformer

und

jüdischer Musiker in Hessen in

der Zeit des Dritten Reiches

Wo

man Bücher verbrennt,

verbrennt man am Ende Menschen.

(Heinrich

Heine)

Das

Programm von 1997:

"Entartete Musik" ?

Von 1933-45 verfemt

-

und heute?

Texte über die Unterdrückung

nicht-systemkonformer

und

jüdischer Musiker in Hessen in

der Zeit des Dritten Reiches

Wo

man Bücher verbrennt,

verbrennt man am Ende Menschen.

(Heinrich

Heine)

- Kultur im Nationalsozialismus"

KonzertCollage

Schönberg, Celan, Weill,

Goebbels, Mahler...

Gelnhauser Tageblatt vom 13.11.1997

Erinnerung an

einst geächtete Werke

Konzert in der

ehemaligen Synagoge rief während NS-Zeit verbotene Musik ins Gedächtnis

zurück - "ProOpera" brillierte

GELNHAUSEN (gt).

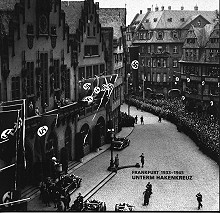

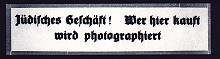

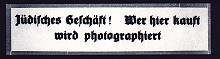

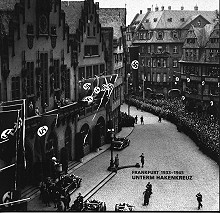

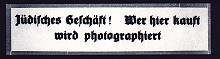

Um ab dem Jahr eins seines "tausendjährigen Reiches" das Braun

der Dreißiger im Knobelbecher-Marschschritt festzustampfen, mußte

man zuerst mit scharfen Mitteln das Gold der Zwanziger, als dem freiheitlichen

Deutschlands in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, abschmirgeln: Ob per

antisemitischer Hetze oder nach selbstgeprägter Skala einfach als "undeutsch"

oder "nicht völkisch" abservieren.

Wie fließend die Übergänge,

wie ambivalent die Positionen, wie unfaßbar die Gesamtheit von Weltgeschehen

wie Realität speziell der Musikwelt von 1933-45 waren, zeigte die Gelnhauser

Operncompagnie "ProOpera" in der Ehemaligen Synagoge zum Jahrestag der

"Reichskristallnacht" in einem eindringlichen, mit die Zeit vor sechs

Jahrzehnten vergegenwärtigenden Lesungen durchsetzten Gedächtniskonzert

auf.

Das Gedenken an die im Dritten Reich unterdrückten Musiker kann nicht

immer nur in Tönen der Depressivität zurückgerufen werden. Wenn

die Sängerin Jacqueline Balazs mit Emmerich Kalmans "Höre ich Zigeunergeigen"

quirlig und rasant durch den Raum wirbelt, mit frischer Mimik und gänzlich

unaffektierter, quicklebendiger Fröhlichkeit die erfrischenden Melodien in

klaren Klang und belebte Szene umsetzt, dann wird im lebendigen Beispiel vor Augen

gefürt, welche lebensnahe, entspannende und einfach nur "schöne"

Kunst da plötzlich unter ein unmenschliches Veto fiel. Und während Kalman

ja immerhin den Krieg überstand, starb sein Kollege Leon Jessl ("Schwarzwaldmädel")

hinter nationalsozialistischen Gefängnismauern.

Anton von Weberns Musik

ist da noch ein anderes Kaliber, die allerdings viel von ihrer per Interpreten

oft aufgedrückten Sperrigkeit verliert, wenn sie so impulsiv und plastisch

vorgetragen wird wie in der spannenden, von musikalisch-intellektueller Einsicht

in die Prinzipien der Partitur geprägten Darstellung der Variationen op.

27 durch den Pianisten Oliver Fürbeth. Felix

Mendelssohn Bartholdy war unter den Verbotenen der erste nach dem Krieg

wieder voll Eingegliederte, und Hans-Walter Richter gab sanft und schön melodisch

einen Viererblock überwiegend bekannterer Mendelssohn-Klavierlieder. Das

Werk von Bernhard Sekles (1873-1934), dem zur Einleitung des Abends der Musikwissenschaftler

Ralph Philipp Ziegler die menschlich-historische Hommage "Gedanken an Bernhard

Sekles. Einen ihrer" widmete, hat sich nie vom Veto im Dritten Reich erholt.

Markus Mathiesl gab zwei atmosphärenreiche Klavierlieder nach Rücken-Texten,

von denen speziell das fast impressionistische "In Meeresmitten" durch

den klangvollen, sicher geführten Bariton ein- und ausdrucksvoll zur Geltung

kam. Paul Hindemith schließlich hat sich nur durch seinen musikalischen

Freigeist unbeliebt gemacht, und gerade die "English Songs", von denen

Sandra Reichard drei mit Klang und Charme vortrug, machen deutlich, wie sehr der

gebürtige Hanauer (und Sekles-Schüler) auch noch im leicht zeitgenössisch

gelösten Romantischen neue Ausdrücke finden konnte.

Zum Finale spielte

das "Bemardel-Quartett" den ersten Satz aus Shostakovichs "Siebtem"

- transparent, charakteristisch und voller Energie eine prägnante und eindrückliche

Darstellung durch die jungen Musikerinnen. Jacqueline Balazs beinahe pur lebhafter

Mahler, ihr hochemotionaler Weill ("Surabaya-Johnny") oder der erste

Satz aus Mendelssohns Quartett op. 44 Nr. 2 rundeten ein qualitätvolles Musikprogramm

mit feinsinnigen Ereignissen ab. Damit nichts "einfach nur schön"

blieb, konfrontierte Rainer Hauptmann die Musik auf Schritt und Tritt mit authentischen

Zitaten aus der politischen Geschichte Gelnhausens und der Musikgeschichte allgemein.

Petra Graf kommentierte in der reflektierenden Zeilen per Gedichten von Heym,

Celan und Heine, beide mit Persönlichkeit und Sinn für die historische

Qualität der Textaussagen. Es wurde zum schönen und schlimmen, zum lustigen

und schrecklichen Abend, vor allem aber zu einer herzlichen Erinnerung.

Wiesbadener Tagblatt vom 14.08.1999

Kreative Ideen

mit einer inhaltlichen Substanz

Kooperative "Die

Cavallerotti" will in Wiesbaden ein kulturelles Netzwerk zur Förderung

des Nachwuchses aufbauen

dh. Die Idee zur Wiesbadener Kulturkooperative

"Die Cavallerotti" wurde im Oktober 1996 geboren. Seither bemüht

sich der Zusammenschluss von Künstlern, Musikern, Filmschaffenden und Dozenten

darum, ein kulturelles Netzwerk zu knüpfen, das Projekte und Initiativen

mit Nachwuchstalenten unterschiedlicher Ausprägung ermöglicht. Angesprochen

sind Künstler mit hoher Qualifikation, die jedoch aufgrund des "überfüllten

Marktes" im konventionellen Rahmen bisher kaum Betätigungsfelder finden

konnten. Gemeinsam soll innerhalb der Kooperative nach Formen gesucht werden,

um eigenständige Projekte zu realisieren und somit den künstlerischen

Dialog weiterzuentwickeln. Durch den Kooperativansatz könne auch mit wenig

Geld aber viel Engagement erhebliches geleistet werden, so ist sich Rainer Hauptmann,

Initiator und Leiter der "Cavallerotti" sicher.

Die bisher geleistete

Arbeit gibt ihm dabei recht. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für

Filmkunde wurde im September 1997 der Paul-Leni-Film "Dornröschen"

aus dem Jahre 1917, musikalisch begleitet von einer Komposition für Salonorchester

des polnischen Komponisten Jerzy Skorsky, aufgeführt. Unter Leitung der Frankfurter

Dirigentin Natalie

Schwarzer spielten damals Mitglieder des Landesjugendorchesters Hessen.

Mit diesem Programm gastierten die Musiker mittlerweile auch in Hamburg, weitere

Gastspiele in Deutschland sind in Planung.

"Diese Musik wurde ermordet",

hieß eine Kombination aus Lesung und Musikvortrag "mit der vor allem

die antisemitischen Anfeindungen, denen sich der jüdisch-stämmige Komponist

Felix

Mendelssohn Bartholdy ausgesetzt sah, näher beleuchtet wurden. Die

Korrespondenz zwischen Vortrag und Musik, die Auseinandersetzung und nicht bloße

Interpretation von Musik war ausschlaggebend bei den Veranstaltungen. Gerade ist

die Produktion einer Dokumentations-CD abgeschlossen, die den Vortrag und den

kompletten Liederzyklus op. 65 sowie das ursprüngliche Konzertprogramm beinhaltet.

Die Doppel-CD soll nahezu zum Selbstkostenpreis vor allem an Bildungseinrichtungen

abgegeben werden, um eine intensivere Beschäftigung mit dem Themenkomplex

zu ermöglichen.

Rainer Hauptmanns Konzept bei allen Aktivitäten folgt

einer eigentlich schlichten Formel: "Wir wollen Themen aufgreifen, die uns

faszinieren." Heraus kommt wohl keine populäre Unterhaltung, denn "das

können andere besser". Wohl aber entstehen im Verbund mit der Kulturkooperative

kreative Ideen mit inhaltlicher Substanz. Die künstlerische Eigenständigkeit

bleibt stets gewahrt, da die bewussten Alternativ-Modelle weniger dem ökonomischen

Zwang als der konsequenten Realisierung der gesetzten kulturellen Ziele folgen.

Dabei müssen die "Cavallerotti" auch nicht unbedingt im Vordergrund

stehen. Oftmals reicht es, Kontakte herzustellen oder Denkanstöße zu

geben.

So entwickelt sich zur Zeit ein immer weiter gespanntes Netz von Personen,

Ideen und Projektvorstellungen. Hauptmann selbst zieht seine Motivation, oft auch

langwierige Verhandlungen und organisatorische Vorhaben durchzustehen, aus einer

ehrlichen Begeisterung. Lange Zeit arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen

auf und an der Bühne, bis er schließlich in einer freien Filmproduktion

während eines Orchesterworkshops auf die Idee der Kooperative kam. Mittlerweile

haben ihm seine Aktivitäten die Gelegenheit geschaffen, an einem Kulturmanagementstudium

in München teilzunehmen, aber auch dort werden weiterhin die Fäden gesponnen.

Übrigens:

"Cavallerotti" ist die Bezeichnung der als unzuverlässig, wankelmütig

und kleinbürgerlich geltenden Parteigänger und Schwertleute im Italien

des Trecento. Es handelte sich dabei um die unterste Oberschicht, die bei politischen

Entscheidungen zumeist durch ihre Korrumpierbarkeit und Tücke auffiel und

ihr Mäntelchen in den jeweils wehenden Wind hing. Eine Anspielung, die bewusst

mit einem augenzwinkernden Seitenhieb auf das Gerangel in der freien Kulturszene

gewählt wurde, verrät Hauptmann.